نحن في ملعب مصطفى تشاكر في ولاية البُليدة، أربعين كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائر. السماء مظلمة والجو قريب من البرودة. يطلب منا رجال الشرطة الاصطفاف والتزاحم على الرصيف بجانب الباب الثاني للمدخل. لا إضاءة في المكان سوى تلك التي تأتينا من العوارض الكبيرة داخل الملعب.

لعبة على وشك البداية

يُطلّ المدخل على وادٍ غُلِّف تماماً بالإسمنت، يقف على حافته وحتى نهاية جدار المجمّع الرياضي، قوات الأمن. يدخل من أحد بابيه بعض الأفراد الذين يملكون معارفاً مع أحد رجال الشرطة أو بطاقة “الزميل”، أما الباب الآخر فهو للبقية من أبناء الأحياء الشعبية المجاورة للملعب، أغلبهم ممن لا يملكون تذكرة أو ممن يأملون في الحصول على واحدة.

أفراد الشرطة يبدون مستمتعين وهم يضربون عصيّهم على الأرض أو على رُكَب أولئك الذين يتجرؤون على الخروج عن الصف من أجل بعض المساحة والهواء.

بقينا في حالة تدافع على الباب لوقت معتبر، إلا أن تعالي أصوات الجماهير داخل الملعب نبهنا إلى أن المباراة على وشك البداية، ولا بد أن صيحاتهم هي رد فعل على دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان، فتعالت أصواتنا نحن أيضاً، “الملعب راهو فارغ حضارات، لماذا هذا المنكر؟“، “عندنا التيكيات (التذاكر) كون تخلونا وحدنا ندخلوا ونخرجوا بلا مشاكل”، تبعها بعض المناصرين بالترديد: “يا البوليسي وعلاش (لماذا) هكذا، خلينا ندخلو” وكررها البقية مع التدافع على الباب.

لم تكن إلا لحظات فقط حتى فتح الباب الذي لا يزيد عرضه عن متر واحد، والذي ازداد ضيقاً بوقوف شرطي على طرفه. كل من ينجح في اجتياز الباب -والشرطي- يباشر بالركض مسرعاً صوب إحدى المدرجات التي اتفق على لقاء أبناء حيه وأصدقائه فيها.

محاولات ترويض فاشلة

بعيدا عن قوات الأمن الموزَّعة على سلالم المدرجات، والموزِّعة للشتائم، بدأت الجموع تهم مباشرة بالغناء، فرحًا بالدخول شكلًا، لكن كلمات الأغاني التي يختارونها لتُنشد حريتهم تعبّر بدقة عن وضعيتهم الاجتماعية وارتباطها بالنظام السياسي وتعطي انطباعًا آخر تمامًا، منهم من لا يشاهد المباراة حتى، أذكر ليلتها بعد خروجنا من الملعب سألني ابن عمتي الذي كان يضرب الطبل طيلة المباراة: من الذي سجل الهدف؟

هنا، الكل يعرف حقائق: تمتلك السلطة التذاكر، مداخل الملعب، القناة الناقلة، المعلق، الجرائد الرياضية، وحتى المدرج الشرفي، لكن المدرجات الشعبية ملك لنا. والكل يعرف قواعد اللعب القذر: فعل أي شي لعزل الجماهير، محاولات -فاشلة- لترويضها، عن طريق قمعهم ودفعهم إلى العنف، أو تشويه صورتهم بدكاكين الدعاية الإعلامية.

إلا أن المدرجات بالنسبة لأولئك الشباب هي المكان الذي مهما حُوّط وضيّق الولوج إليه، مهما نسجت عنه الخرافات والدعايات، يبقى الجنة التي يمتلكونها لبرهة من الزمن، يعبرون فيها عن حالة القهر التي يعيشها الإنسان “الزوالي” أو الإنسان البسيط في هذا المكان الذي يدعى الوطن، يشتمون فيها المسؤولين وأصحاب النفوذ “سبب عذابهم”، يغنون عن همومهم و”الحُقرة” التي يتعرضون لها، وعن الحل الذي يدفعون إليه: “الحَرقة“، يبكون مآسيهم، لكن يتجاوبون مع كل جديد في الساحة السياسية، جاعلين من “الفيراج” (المنعرج في مدرجات الملعب) مدرسة للوعي السياسي وهايد بارك شبابي.

أغنية في “سوق الليل”، واحدة من الأغاني التي كانت تردد في الملاعب بكثرة إلى جانب “عام سعيد”، “بابور اللوح”، “لاكاسا دال المرادية”، “شكون سبابنا” وغيرها.

“ماكاش الخامسة يا بوتفليقة”

استيقظت باكرا تلك الصبيحة، كانت آخر جمعة من شهر فبراير/شباط لعام 2019، عكفت على هاتفي أتفقد مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الحالة الأمنية وكل جديد بعد أن تعالت أصوات الخروج للتظاهر، اتصل بي صديقي علي الذي كان يذهب إلى العاصمة كل جمعة: “استمع، الوضع مشدد، إنهم يعتقلون كل من يجدون عنده راية أو لافتة”.

من الصعب تتبع الأحداث وحصر المؤشرات بدقة، كيف وجدت نفسي أحضرها للخروج إلى التظاهر؟ أظن أن البداية كانت من ظن السلطة أنه يكفي -إلى جانب المضايقات على النشطاء السياسيين- عزل صوت المدرجات التي كانت تغني “والخامسة راهي تسويفي، بيناتهم راهي مبنية” (الخامسة قادمة لا محالة.. كل شيء مرتّب بينهم)، عزل صوت المدرجات عن الصورة التي تريد رسمها وتصديقها، وأن سيطرتها على المكان العام أمنياً واحتكارها الفضاءات الاجتماعية والثقافية والسياسية بمنطق القوة أو توزيع الريع كان كفيلاً بتمرير عهدة خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فراح رجالها يتفننون ويتنافسون في قرع طبول الفرح باحتقار الشعب وتهديده: لي ينافس بوتفليقة لم تلده أمه بعد، يوم 18 أبريل/نيسان سيكون يوم انتصار بوتفليقة وانتصار الاستمرارية،..

أغنية لاكازا ديل مرادية لفرقة أولاد البهجة، ألتراس اتحاد العاصمة الجزائري.

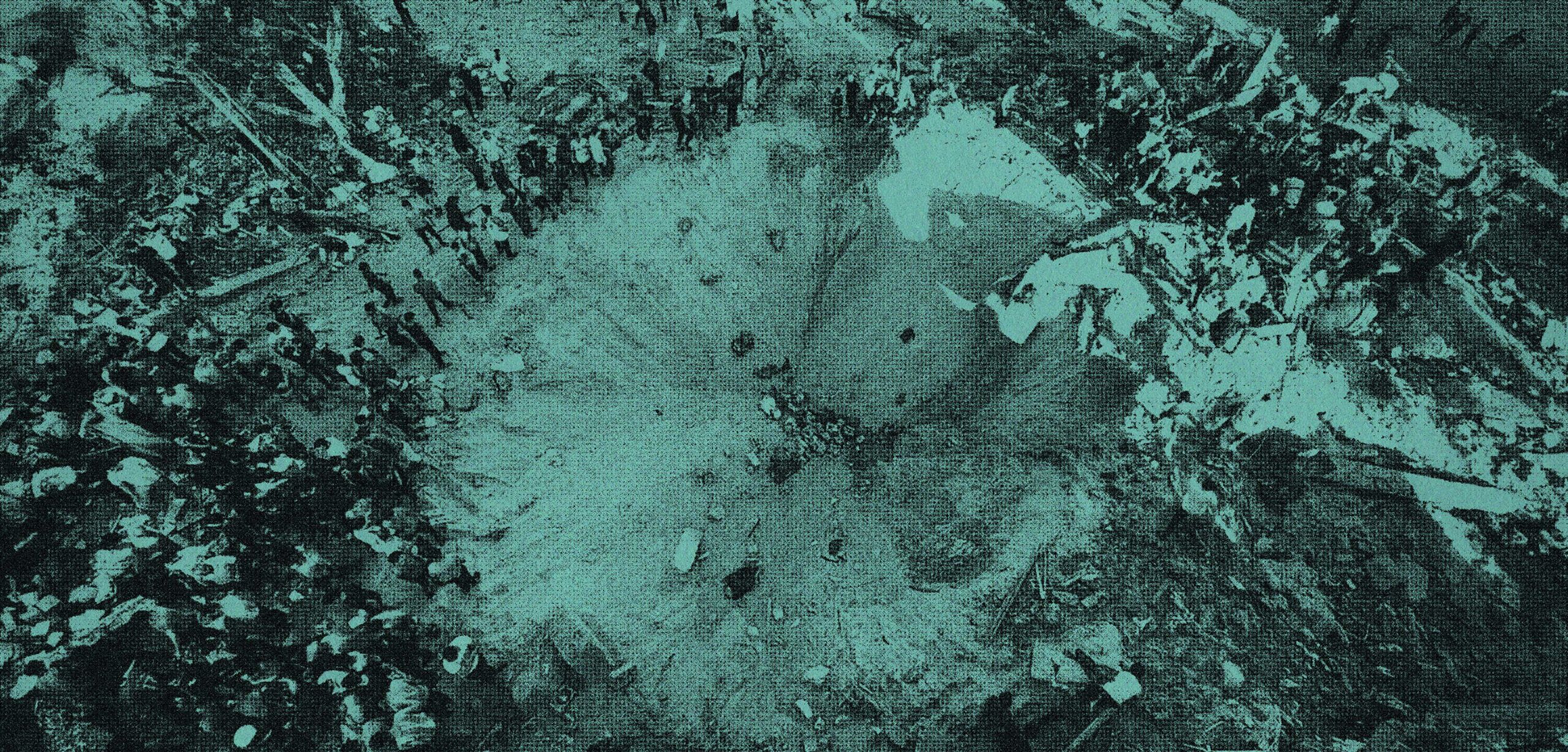

بعد تجمع مهين لحزب جبهة التحرير في القاعة البيضاوية بالجزائر العاصمة اعتبرت فيها ترشيح رئيس ميت هو مطلب المواطنين، انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً، وظهرت أولى ملامح نزول هذا الغضب الشعبي إلى الواقع عند نزول شباب من مدرجات الملاعب إلى الشوارع في ولايتي الشلف (200 كم غرب العاصمة الجزائر) وجيجل (400 كم شرق العاصمة) صارخين: ماكاش الخامسة يا بوتفليقة، جيبوا الـ BRI وزيدو الصاعيقة (لن تكون هناك عهدة خامسة يا بوتفليقة، أحضروا قوات الأمن وقوات فرقة الصاعقة).

كانت تلك بداية لعدة مسيرات ووقفات احتجاجية لاحقة في نفس الأسبوع.. ظهرت معها أصوات على مواقع التواصل الاجتماعي بنداء جامع للخروج في كل أرجاء الوطن جمعة الثاني والعشرين من فبراير.

لا يمكن القطع إذا ما كان النداء مشبوهاً أم لا، لكن يمكن القطع بحالة الغليان التي كنا نعيشها والتي لم تنفع في تهدئتها الجيوش الإلكترونية التي جندتها السلطة لتمرير رسائلها على الفيسبوك.

صلاة من أجل الخروج

كنت قد طلبت من صديق إحضار علم بعد أن أعددت عدة لافتات ليلتها، كنا اتفقنا مع أصدقاء من المنطقة على خطة اللقاء ثم التظاهر بعد صلاة الجمعة في ساحة البلدية. بلغنا مرحلة اللاعودة من فرط الحماس، وبدا لزاماً علينا تقديم رد على كل ما يجري وأن نوصل رسالة الرفض مهما كانت الظروف. لا أخفي أن مرور مظاهرات من مناطق مختلفة من الوطن بسلام كان مشجعاً.

مراسلة من وزارة الشؤون الدينية إلى الأئمة تحدد لهم فيها موضوع خطبة الجمعة: نعمة الأمن والاستقرار، كانت من المنشورات الأكثر مشاركة ذلك الصباح، وذهب أغلبنا إلى المساجد ليسمعها تتجسد.

كنت قد صليت في ساحة المسجد حتى يسهل عليّ الخروج أولاً، بالقرب مني صلّى عمي، وأثناء خروجي السريع، سألني إلى أين كنت ذاهباً عكس اتجاه المنزل، فقلت بتردد: هابط نمانيفيستي (أتظاهر) مع صحابي، قالك الشعب اليوم يخرج. اقتصر رده على ابتسامة فيها كثير من اليأس.

وصلت إلى المكان المنشود، ساحة الشهداء، حيث تمثالين لأسدين كنت قد سألت أمي عنهما لما كنت صغيراً، فقالت إنهما تخليداً لذكرى شهيدين من مجاهدي الثورة الجزائرية لقيا حتفهما.

ألتقي بأربعة من أصدقائي ونتفق على انتظار البقية. الجو معتدل ومشمس في فصل الشتاء، الأجواء عادية في الساحة المفروشة بالرخام، يجلس الناس على المقاعد المحيطة بها وفي المقاهي المجاورة لها، فتحت المسنجر لأجد رسالة من صديقي محمد: أين أنت؟ سأحضر معي الراية الوطنية كما اتفقنا.

تفحصت الأوجه جيداً، تعلمنا ألا نثق في كل الجالسين في الساحات العامة، فللنظام فيها آذان وأعين، أتفاجأ بشاب في الثلاثينات، بلباس أسود متواضع، يظهر على وجهه كل البؤس الذي يعيشه الإنسان مجبرا في ربيع شبابه، كان يحمل لافتة “لا للعهدة الخامسة” وهو يجلس على كتفي تمثال الأسد. اقتربنا منه لنسمع ما كان يقوله، فبقي يردد: بزاف، كرهنا ميزيرية (كرهنا البؤس الذي نحن فيه). قدمت التحية وطلبت منه أن يلتحق بنا، فالأحسن أن نكون معا إذا ما حاولت الشرطة اعتقال أي متظاهر.

المدرّج ينتقل إلى وسط المدينة

سألني رجل ملتح في الخمسينات إذا ما كنا حقاً سنتظاهر مع نظرة يشوبها كثير من التمني، فرددت بالإيجاب. أخرجت اللافتات من محفظتي، شكلنا صفاً وسط الساحة العامة على خجل ولكن بكلمات مشجعة: “يمكننا فعل هذا”، “نحن لا نقوم بأي شيء خاطئ”، “لن نتحدث لأي شيّات” (متعاون مع النظام)، قمنا ببث مباشر على الفيسبوك، وهممنا مباشرة بدعوة المواطنين إلى الالتحاق بنا.

تردد أغلبية من كانوا بمقربة من الساحة في البداية، لكن واصلوا الاقتراب منا لفهم الموضوع وقراءة اللافتات، ثم تابعوا الانضمام إلينا بشكل تدريجي بعد أن عكفنا على التعريف بأنفسنا: طلبة جامعيون لدينا غيرة على الوطن. تشجعنا بترديد أهازيج تؤكد على خيار السلمية والتنديد بإهانة الخامسة، جَمعت وسط الساحة العشرات بعد دقائق فقط، آخرون ينظرون أو يصورون من بالكونات المنازل المجاورة: كثيرون كانوا ينتظرون هذه اللحظة!

لم يمض وقت طويل حتى سمعنا أن الجماهير نجحت في التظاهر وسط العاصمة، وفي أغلب الولايات الأخرى من مختلف مناطق الوطن. إلى جانب ترديد الشعارات، أخذنا صوراً ولايفات كنوع من تبرئة الذمة ولتوثيق أي مشكلة قد تحدث. كان الشعور بالمسؤولية موجوداً، لهذا لم تتوقف النصائح والمشادات الطفيفة أحيانا بين المتظاهرين. لماذا كنا نريد تبرئة الذمة؟

بدأ الشعور بالزوال مع كل ثانية تمر سلمياً، لم نشعر من قبل أبداً أن الساحات والشوارع ملك لنا رغم أننا نحن من يعبرها يومياً، كان علينا أن نكتب على اللافتات بديهيات مثل “التظاهر حق دستوري” وأن نقوم بين الفينة والأخرى بتفحص المكان لوصول محتمل ومرتقب لقوات الشرطة..

في حدود الساعة الرابعة قررنا أن نتفرق. قلت كلاماً ما لمجموعة أشخاص لا أذكر تفاصيله، لكن آخر ما أتذكره هو كلام أحد المتظاهرين بحماس: الجمعة القادمة نخرج أيضاً، يلزم كل جمعة هكذا…

توجهت مع أصدقائي إلى أحد المقاهي، وجدنا التلفزيون مشغّلاً على قناة وطنية تعرض وثائقياً عن الحياة البرية، ضحكنا، نفس القناة كانت تعرض مشاهدا من العشرية السوداء قبل أيام فقط وأخرى عن إنجازات الرئيس يومياً. جلسنا بتقريب طاولتين من بعضهما وطلبنا “قهاوي” وعصيراً لنحتفل ونتناقش عن مستقبل هذه الهبة الشعبية.

كان شيئاً لم نعشه من قبل، وقد لا نعيشه مرة أخرى أبداً، تناسينا لحظتها أننا مجرد هامش في موسوعة من آلاف المجلدات أو أرقام صغيرة في معادلة رياضية يقاس حجمها بالتيرابايت، لكن عزاءنا كان في أن الأحداث الكبيرة هي نتيجة لأحداث صغيرة كثيرة مثل هذه. في برهة تبادلنا فيها صمتا وابتسامات، التفت إليّ صديقي وقال أنّه أحب تلك اللحظة التي جلسنا فيها على سلالم الساحة ورددنا الشعارات، فلقد بدت على حد تعبيره ” كأننا نقلنا المدرج إلى وسط المدينة”.

عدت إلى المنزل، وجدت عمي يشاهد التلفاز وابتسامة تهرب منه بثبات، نظرت إلى الشاشة لأرى صوراً للمتظاهرين في العاصمة على قناة معارضة، جلست إلى جانبه وأخرجت هاتفي لأريه الصور التي صنعناها نحن بينما أقول له: “أخبرتك أن الشعب سيخرج اليوم”.

كسب صراع السلمية

أعين الجميع على الهواتف، وسائل التواصل مشتعلة والصور تصل من كل مكان، أصبح واضحاً أنه من لحظات مشابهة عديدة، وجدت الجماهير نفسها تسترجع الشارع والفضاءات العامة مجددا، كُسِر حاجز الخوف بعد ثلاثين سنة، وكُسِرت معه كل نظرة نمطية أراد النظام أن يقنعها بها، بدا الأمر وكأن الهوامش تتّسع وتتصل مع بعضها البعض خالقة مساحة تكفي الجميع وتتسع لأحلامهم.

داخل هذه المساحة، تشكل وعي الجزائريين بفكرة أن طريق التغيير والإصلاح لا يجب أن يتقاطع مع مظاهر العنف والفوضى. الشعب يختار السلمية وتعبئته تنجح في احتلال المكان، الجميع يعبّر بالغناء والرقص وترديد أهازيج أنصار الكرة، الأعلام واللافتات تتوسط المسيرات، وعلى أطرافها مجالس للنقاش والحوار في مجال حر للرأي والرأي الآخر.

خرجت المواقف السياسية من العزلة بشعور كل فرد بأنه معني، وتجلت مظاهر حضارية رفعت من اعتزاز الجزائريين بأنفسهم، ظهر التضامن بين مختلف الشرائح والهويات وفُتحت حوارات حقيقية وممارسة سياسية فعلية، تواصلت المسيرات في جو عائلي بخروج النساء والأطفال إلى جوار الرجال، ما جعلها تكسب صراع السلمية.

غزت مواقع التواصل صور للمبادرات الفردية والجماعية، شباب يقومون بحملات تنظيف بعد المسيرات ويشكلون فرقا للإسعاف وتنظيم المرور، فنانون يقومون بتزيين الجدران والرسم عليها، ومصوّرون يتنافسون على تخليد كل لحظة من الانتفاضة التي أرجعت الفضاء العام للشعب الذي ردد في كثير المناسبات “البلاد بلادنا، ونديرو رأينا“، “لا خوف لا رعب، الشارع ملك الشعب”.

استرجاع مؤقت؟

دامت ملكية الشارع عاما كاملاً، أبطلت فيه عهدة خامسة وأجلت الانتخابات مرتين، ألغيت الأولى لعدم وجود مترشحين، ومرّرت الثانية ولم يستطع أي مترشح النزول إلى الشارع والسير فيه، ما تأكد أن السلطة والشارع يسيران في اتجاهين متعاكسين، أحدهما يقود مباشرة إلى الهاوية.

تضييقات، اعتقالات، متابعات قضائية، غلق إعلامي، شرطة إلكترونية، ذباب إلكتروني، إيقاف للنقل العمومي.. كان هذا هو الرد، أرادت السلطة وقف التظاهر واستعادة الفضاء العام في أقرب وقت، لم تتردد الاستثمار في وباء عالمي يجتاح العالم ككل، بل تمادت بتوجيه تهمة نشر الفيروس للمتظاهرين باسم ناطق الرئاسة، أجبر على تداركها لاحقاً.

بعد تسعة أشهر من توقف المظاهرات الأسبوعية طواعية بسبب الكورونا، صار موضوع إمكانية عودة المتظاهرين إلى الشارع وكيفيته مطروحاً، تصر بعض النخب على أن السلطة خرجت من مأزقها، وأجد نفسي أنظر في كل زاوية حي أو شارع ضيق، في موقف حافلة أو داخلها، على باب محل بقالة أو حلاق، في منشورات فيسبوك أو فيديوهات يوتيوب، في أعين وجمل الشعب منتظرا الإجابة، الرئيس يغيب مرة أخرى، ورد الفعل ينبع دوما من الهوامش…